《沒有人寫信給上校》--尊嚴的頌歌與悲歌

<馬奎斯>

魔幻寫實大師神作的起點—《沒有人寫信給上校》

在阿根廷,這個拉美文學的重鎮,《沒有人寫信給上校》和《百年孤寂》的評價(評論、價值與價格)並駕齊驅。對西班牙內戰後出生的讀者,在獨裁時期的青少年紀,未識《百年孤寂》之前,就深刻體會了上校等待老兵退伍金的無限孤寂、與個人尊嚴的矜持與堅持;在台灣,看到《沒有人寫信給上校》,三位讀者可能會有兩位想到張大春採用馬奎斯同名小說,為尹清楓上校的冤魂撰寫的《沒人寫信給上校》的輓歌;今日《沒有人寫信給上校》中譯本再現書市,所有有著與上校類同際遇的軍公教讀者,對許多年前政府的承諾而生變的情形,可能也有著上校的妻子「尊嚴不能當飯吃」的感概?!

馬奎斯的作品就是「文字」演出的社會荒誕劇

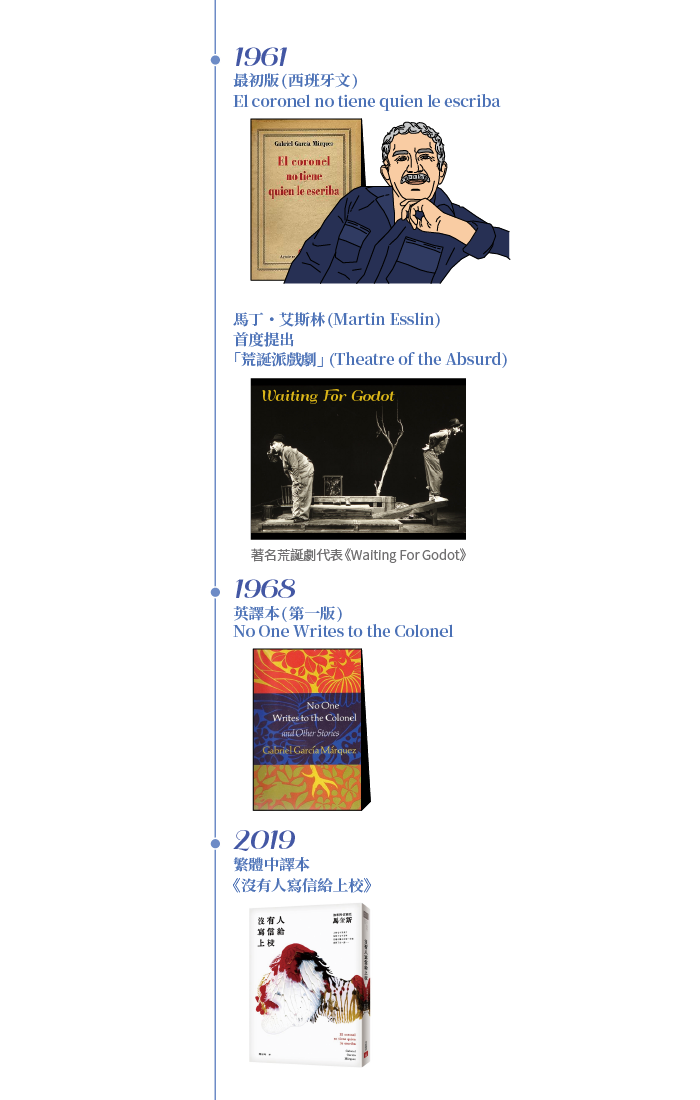

《沒有人寫信給上校》以平鋪直敘但深沈的語調和文字展現了經典馬奎斯的風格:嘲諷揶揄的分貝爆發力和荒謬的社會寫實。十分巧合地,一甲子前同一年(1961)馬丁・艾斯林(Martin Esslin)首度提出了「荒誕派戲劇」(Theatre of the Absurd ) 一詞和理論,當中若干詮釋「思想、純潔與目的不可避免的貶值,人物處於無望境地、被迫重複無意義的舉動」,如實刻畫了上校收不到政府通知發放補償退休金的信件,苦等十五年的單調日常。

有錢vs.沒錢,你是馬奎斯筆下哪個階級的人物?

馬奎斯以極少數的人物勾勒了一個社群的百態、「民無法與官鬥」的集體無奈和一部小說宏觀的結構。無名身分的上校夫妻(貧苦階級)、上校軍中同儕哥兒們沙巴斯(死去的兒子的教父與暴發戶)、醫師(知識份子與政治參與)、律師(金錢至上的上流社會)、村長(貪腐不忠誠)、郵局局長(冷漠無情)、神父、裁縫師等人,區分了不同層次的社會階級與樣貌,同時呈現出人性的對稱性和社會心理學:反抗vs.克制,貧窮vs.貪腐,寡廉鮮恥vs.堅毅尊嚴;不忘藉機諷刺自認文明的歐洲人對南美大陸的無知,這個他在《拉丁美洲的孤寂》反覆強調的省思:「歐洲人對南美洲人的印象就是留八字鬍,拿著吉他和左輪槍的男人,根本不懂這裏的問題。」

貧苦階級宿命=尊嚴、情感、錢財的三角拔河

哥倫比亞二十世紀初的「千日戰爭」內戰和 1948 年發生的「波哥大動亂」(El Bogotazo),蔓延十年到1958年的「暴力時期」(La Violencia)若隱若現出現在上校的記憶和生活事件簿裡,於是有了朋友的喪禮--「這麼多年來第一次遇到的自然死亡」和兒子因散發傳單被鬥毆致死、白髮人送黑髮人的「我們是兒子丟下的遺孤啊」的悲淒。上校崇高的情操、相信公平正義與政府的承諾的信念,在既腐敗又暴力的官僚體系下瓦解。叨叨絮絮看清現實的妻子「我已經受夠這種百般忍耐和確保尊嚴的日子」的抱怨,依然不離不棄忠實陪伴丈夫終老。窮人家生的疾病是脹氣拉肚子和氣喘;富人生的病是糖尿病,言談舉止卻低俗地像遭閹割的牲畜。

上校對賣公雞的躊躇與不捨不在於能不能得到鉅額賣價或低空拋售換錢易物來餬口,而在於對兒子奧古斯汀遺留給他們這隻鬥雞的親情眷戀,抱著公雞,餵養著牠彷彿兒子依然在身旁,是一種安慰,一種希望,一種等待失落的替代品,為希望掙扎,為尊嚴抵抗貧窮、聯繫情感不滅的幻想。然而,一旦淪落到鬥雞吃玉米,而人吃屎的地步時,尊嚴也掃地無遺了。

經典之作,化身戲劇流傳30年

愛德華・伍德(Edward W. Hood)在《馬奎斯的小說:重複與互文》(La ficción de Gabriel García Márquez: Repetición e intertextualidad)精闢點出了馬奎斯一系列小說的刻意重複與自我互文。換言之,《沒有人寫信給上校》這本出版時間序上屬於他的第二部小說,便已經鋪陳了往後他處理哥倫比亞題材的主題架構和核心價值,因而奠定了我第一段所提的各國讀者的接受度。

1990年墨西哥導演瑞斯坦(Arturo Ripstein),在法國、西班牙和墨西哥三國的支援下,將這本小說拍成電影;20年後,西班牙知名導演索拉(Carlos Saura)將它改編成舞台劇(2019),也是馬奎斯的作品繼塔伯拉(Salvador Távora)改編《預知死亡紀事》 (Crónica de una muerte anunciada)後的第二部舞台劇。由此可以看出馬奎斯的小說結構、語言、主題、故事性的張力,讓藝術工作者鍾情以電影、舞台劇不同的效果呈現的豐富與挑戰。

收錄於英語島 2020年3月號

訂閱雜誌