你能忍受的最大「沉默值」

了解各種文化對沉默的解讀,就能有效運用談話中的「黃金空白」,對沉默和不沉默都能多一點文化的體貼。

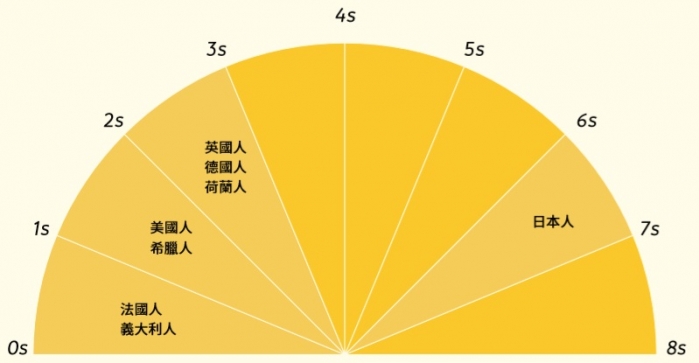

誰最受不了討論中的空白

研究指出,要換話題,美國人平均沉默1.7秒;日本人則平均沉默6.5秒;美國人的會議中,最長的沉默是 4.6秒;日本會議中,沉默可長達8.2秒,是美國人的兩倍。另一項研究也觀察到,荷蘭語、英語溝通情境 中,沉默達到4秒時,人們就開始感到不自在。

芬蘭人有時更沉默。開會時,日本或其他東亞國家的人,大多仍會點頭表示禮貌,芬蘭人則可能毫無反應。

你覺得很尷尬,我覺得很自在

在芬蘭教書的美國人Timothy D. Walker撰文描述和芬蘭同事的午餐:互相打過招呼後,他們完全靜默地吃完午餐,互道再見,回去教課。教了一個早上的課,他覺得能這樣安靜休息其實很不錯,如果是美國人,可能不惜代價地填補談話空白。

美國人認為的"awkward silence(尷尬的沉默)",是芬蘭人的"comfortable silence(自在的沉默)"。北歐人和東亞人相似,對沉默接受度高,且更不需要無意義的閒聊。對話或會議中,北歐人可能長時間停 頓,整理接收到的訊息,不了解的北美人,則想方設法打破冷場。沉默在各種文化中,如何被解讀?

一、消極沉默文化

沉默代表「尷尬」、「沒意見」、「沒主見」,必須開口解決

美國、加拿大

下意識填補談話中的空白

德國、法國、義大利

就算談話沒停頓,也忍不住加入意見

希臘、阿拉伯國家

二、積極沉默文化

沉默也是對話的一部分,代表「整理意見中」、「回答問題前,先思考」、「不同意」

日本、中國、韓國

重視位階的文化中,資深的人說話時,其他人也保持沉默、不打斷,以示尊重。

芬蘭、丹麥、瑞典

本文摘錄自一張圖搞懂 改變世界的10個企業 2018年5月號